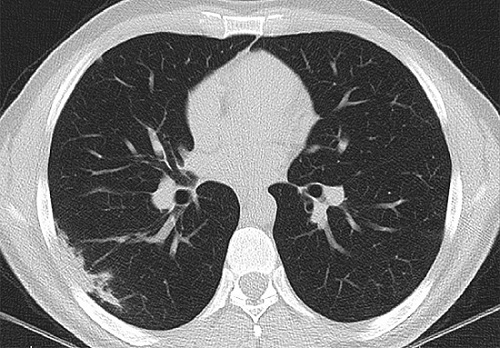

La scintigraphie pulmonaire a été le premier signe de problème. Au cours des premières semaines de la pandémie de coronavirus, le radiologue clinicien Ali Gholamrezanezhad a commencé à remarquer que certaines personnes qui avaient guéri de leur infection au COVID-19 présentaient encore des signes distinctifs de dommages. «Malheureusement, parfois la cicatrice ne disparaît jamais », dit-il.

Gholamrezanezhad de l’Université de Californie du Sud (Los Angeles) et son équipe ont commencé à suivre les patients en janvier en utilisant la tomodensitométrie (TDM) pour étudier leurs poumons. Ils ont suivi 33 d’entre eux plus d’un mois plus tard, et leurs données non encore publiées suggèrent que plus d’un tiers d’entre eux présentaient une mort tissulaire entraînant des cicatrices visibles. L’équipe prévoit de suivre le groupe pendant plusieurs années.

Ces patients représentent probablement le pire des cas. Étant donné que la plupart des personnes infectées ne finissent pas à l’hôpital, Gholamrezanezhad affirme que le taux global de lésions pulmonaires à moyen terme sera probablement beaucoup plus faible ; La meilleure estimation est qu’il est inférieur à 10 %.

Cependant, étant donné que 28,2 millions de personnes ont été infectées jusqu’à présent et que les poumons ne sont que l’un des endroits où les médecins ont détecté des dommages, même ce faible pourcentage signifie que des centaines de milliers de personnes subissent des conséquences. durable pour votre santé.

Les médecins craignent désormais que la pandémie n’entraîne une augmentation significative du nombre de personnes souffrant de maladies et de handicaps de longue durée. La maladie étant si nouvelle, personne ne sait encore quelles en seront les conséquences à long terme.

Certains des dommages sont probablement dus à des effets secondaires de traitements intensifs tels que l’intubation, tandis que d’autres problèmes persistants pourraient être causés par le virus lui-même. Mais des études préliminaires et des recherches existantes sur d’autres coronavirus suggèrent que le virus peut endommager plusieurs organes et provoquer des symptômes surprenants.

Les personnes atteintes d’infections plus graves peuvent subir des dommages à long terme non seulement aux poumons, mais également au cœur, au système immunitaire, au cerveau et à d’autres sites.

Les preuves des précédentes épidémies de coronavirus, en particulier l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), suggèrent que ces effets pourraient durer des années. Et même si dans certains cas, les infections les plus graves entraînent également les pires conséquences à long terme, même les cas bénins peuvent avoir des effets qui changent la vie, notamment un inconfort persistant semblable au syndrome de fatigue chronique.

De nombreux chercheurs lancent désormais des études de suivi sur les personnes infectées par le SRAS-CoV-2. Plusieurs d’entre eux se concentrent sur les dommages causés à des organes ou systèmes spécifiques ; d’autres prévoient de suivre divers effets. Ce qu’ils découvriront sera crucial pour traiter les personnes présentant des symptômes à long terme et tenter de prévenir la persistance de nouvelles infections.

« Nous avons besoin de directives cliniques sur les soins prodigués aux survivants du COVID-19 », déclare Nahid Bhadelia, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université de Boston, qui met en place une clinique pour aider les personnes atteintes du COVID-19. "Nous n’évoluerons pas tant que nous n’aurons pas quantifié le problème."

Des effets durables

Au cours des premiers mois de la pandémie, alors que les gouvernements s’efforçaient d’arrêter la propagation en mettant en œuvre des mesures de confinement et que les hôpitaux luttaient pour faire face à la vague de cas, la plupart des recherches se sont concentrées sur le traitement ou la prévention des infections. .

Les médecins étaient bien conscients que les infections virales pouvaient entraîner des maladies chroniques, mais l’explorer n’était pas une priorité. "Au début, tout était grave, et maintenant nous reconnaissons qu’il pourrait y avoir davantage de problèmes", explique Helen Su, immunologiste à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda, dans le Maryland. "Il y a un besoin certain d’études à long terme."

L’endroit évident où vérifier les dommages à long terme est dans les poumons, car le COVID-19 commence par une infection respiratoire. Peu d’études évaluées par des pairs ont été publiées sur les lésions pulmonaires durables. L’équipe de Gholamrezanezhad a analysé les images tomodensitométriques pulmonaires de 919 patients issues d’études publiées et a découvert que les lobes inférieurs des poumons sont les plus fréquemment endommagés.

Les images étaient criblées de taches opaques indiquant une inflammation, ce qui pouvait rendre la respiration difficile lors d’un exercice soutenu. Les dommages visibles diminuent généralement après deux semaines. Une étude autrichienne a également révélé que les lésions pulmonaires diminuaient avec le temps : 88 % des participants présentaient des lésions visibles 6 semaines après leur sortie de l’hôpital, mais au bout de 12 semaines, ce nombre était tombé à 56 %.

Les symptômes peuvent mettre du temps à disparaître ; Une étude publiée en août a suivi des personnes hospitalisées et a révélé que même un mois après leur sortie, plus de 70 % signalaient un essoufflement et 13,5 % utilisaient toujours de l’oxygène à la maison.

Les preuves provenant de personnes infectées par d’autres coronavirus suggèrent que les dommages persisteront pour certains. Une étude publiée en février a enregistré des lésions pulmonaires à long terme dues au SRAS, causé par le SRAS-CoV-1. Entre 2003 et 2018, Zhang et al. (Pékin) a suivi l’état de santé de 71 personnes hospitalisées à cause du SRAS. Même après 15 ans, 4,6 % présentaient encore des lésions pulmonaires visibles et 38 % avaient une capacité de diffusion réduite, ce qui signifie que leurs poumons étaient incapables de transférer l’oxygène dans le sang et d’éliminer le dioxyde de carbone du sang. le même.

Le COVID-19 attaque souvent les poumons en premier, mais il ne s’agit pas simplement d’une maladie respiratoire et, chez de nombreuses personnes, les poumons ne sont pas l’organe le plus touché. Cela est dû en partie au fait que les cellules situées à de nombreux endroits différents hébergent le récepteur ACE2 , qui est la cible principale du virus, mais également au fait que l’infection peut endommager le système immunitaire.

Certaines personnes qui se sont remises du COVID-19 peuvent se retrouver avec un système immunitaire affaibli.

On pense que de nombreux autres virus font cela. "On suggère depuis longtemps que les personnes infectées par la rougeole sont immunodéprimées pendant une période prolongée et vulnérables à d’autres infections", explique Daniel Chertow, qui étudie les agents pathogènes émergents au National Institutes of Health Clinical Center de Bethesda. Maryland. "Je ne dis pas que ce serait le cas avec le COVID, je dis juste qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas." Le SRAS, par exemple, est connu pour diminuer l’activité du système immunitaire en réduisant la production de molécules de signalisation appelées interférons.

Lui et ses collègues espèrent inscrire des milliers de personnes à travers le monde dans un projet appelé COVID Human Genetic Effort , qui vise à trouver des variantes génétiques qui compromettent le système immunitaire des gens et les rendent plus vulnérables au virus. Ils prévoient d’étendre l’étude aux personnes souffrant d’une déficience à long terme, dans l’espoir de comprendre pourquoi leurs symptômes persistent et de trouver des moyens de les aider.

Le virus peut également avoir l’effet inverse, provoquant une hyperactivité de certaines parties du système immunitaire et provoquant une inflammation nocive dans tout le corps. Ceci est bien documenté dans la phase aiguë de la maladie et est impliqué dans certains des impacts à court terme. Par exemple, cela pourrait expliquer pourquoi un petit nombre d’enfants atteints du COVID-19 développent une inflammation généralisée et une atteinte de différents organes.

Cette réaction immunitaire excessive peut également survenir chez les adultes atteints d’une forme grave du COVID-19, et les chercheurs souhaitent en savoir plus sur les effets secondaires une fois l’infection virale terminée. Pour Adrienne Randolph du Boston Children’s Hospital, "La question est, à long terme, lorsqu’ils se rétablissent, combien de temps faut-il pour que le système immunitaire revienne à la normale ?"

L’importance de la question

Un système immunitaire hyperactif peut entraîner une inflammation, et le cœur est un organe particulièrement sensible.

Pendant la phase aiguë du COVID-19, environ un tiers des patients présentent des symptômes cardiovasculaires, explique Mao Chen, cardiologue à l’Université du Sichuan (Chine). "C’est absolument l’une des conséquences à court terme."

L’un de ces symptômes est la cardiomyopathie, dans laquelle les muscles cardiaques se dilatent, se raidissent ou s’épaississent, affectant la capacité du cœur à pomper le sang. Certains patients souffrent également de thrombose pulmonaire, dans laquelle un caillot bloque un vaisseau sanguin dans les poumons. Le virus peut également endommager plus largement le système circulatoire, par exemple en infectant les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins.

Les lésions pulmonaires (tache blanche opaque, en bas à gauche) peuvent persister pendant des semaines

après l’infection initiale. Crédit : Ali Gholamrezanezhad

"Ma plus grande préoccupation concerne également l’impact à long terme ", déclare Chen. Chez certains patients, dit-elle, le risque pour le système cardiovasculaire « persiste pendant longtemps ». Chen et ses collègues ont examiné les données pré-pandémiques d’une étude publiée en mai, notant que les personnes ayant eu une pneumonie courent un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire 10 ans plus tard, bien que le risque absolu reste faible. Chen spécule qu’un système immunitaire hyperactif et l’inflammation qui en résulte pourraient être impliqués.

Les études commencent déjà. Début juin, la British Heart Foundation de Londres a annoncé six programmes de recherche, dont l’un suivra des patients hospitalisés pendant six mois, afin de suivre les dommages causés au cœur et à d’autres organes. Des initiatives de partage de données telles que le registre CAPACITY, lancé en mars, collectent des rapports provenant de dizaines d’hôpitaux européens sur les personnes atteintes du COVID-19 présentant des complications cardiovasculaires.

Des études similaires à long terme sont nécessaires pour comprendre les conséquences neurologiques et psychologiques du COVID-19. De nombreuses personnes gravement malades souffrent de complications neurologiques telles que le délire, et il est prouvé que les difficultés cognitives, notamment la confusion et la perte de mémoire, persistent pendant un certain temps après la disparition des symptômes aigus. Mais on ne sait pas si cela est dû au fait que le virus peut infecter le cerveau ou si les symptômes sont une conséquence secondaire, peut-être d’une inflammation.

Fatigue chronique

L’un des effets à long terme les plus insidieux du COVID-19 est le moins bien compris : la fatigue intense.

Au cours des neuf derniers mois, un nombre croissant de personnes ont signalé un épuisement paralysant et un malaise après avoir contracté le virus. Les groupes de soutien sur des sites comme Facebook hébergent des milliers de membres ; Ils ont du mal à sortir du lit ou à travailler plus de quelques minutes ou heures à la fois.

Une étude portant sur 7 personnes atteintes du COVID-19 sorties d’un hôpital de Rome a révélé que 53 % d’entre elles avaient signalé de la fatigue et 43 % un essoufflement 2 mois (en moyenne) après le début de leurs symptômes. Une étude menée auprès de patients en Chine a montré que 25 % présentaient une fonction pulmonaire anormale après 3 mois et que 16 % étaient encore fatigués.

Paul Garner, chercheur en maladies infectieuses à la Liverpool School of Tropical Medicine, en a fait l’expérience directe. Ses premiers symptômes étaient légers, mais depuis lors, il a vécu « des montagnes russes de mauvaise santé, d’émotions extrêmes et d’épuisement complet ». Son esprit est devenu « brumeux » et de nouveaux symptômes sont apparus presque chaque jour, allant de difficultés respiratoires à l’arthrite des mains.

Ces symptômes ressemblent au syndrome de fatigue chronique, également connu sous le nom d’encéphalomyélite myalgique (EM). La profession médicale a lutté pendant des décennies pour définir la maladie, ce qui a conduit à une perte de confiance chez certains patients. Il n’existe aucun biomarqueur connu, le diagnostic ne peut donc être effectué qu’en fonction des symptômes. Parce que la cause n’est pas entièrement comprise, il n’est pas clair comment développer un traitement. Des attitudes méprisantes persistent parmi les médecins, selon certains patients.

Les personnes qui signalent une fatigue chronique après avoir contracté le COVID-19 décrivent des difficultés similaires. Sur les forums, beaucoup déclarent n’avoir reçu que peu ou pas de soutien de la part des médecins, peut-être parce que beaucoup d’entre eux ne présentaient que des symptômes légers, voire aucun, et n’ont jamais été hospitalisés ni en danger de mort. Il ne sera pas facile d’établir avec certitude les liens entre le COVID-19 et la fatigue, dit Randolph. La fatigue ne semble pas se limiter aux cas graves . Il est fréquent chez les personnes qui présentaient des symptômes légers et qui n’ont donc pas été testées pour le virus.

La seule façon de savoir si le SRAS-CoV-2 est à l’origine de ces symptômes est de comparer les personnes connues pour avoir eu le virus avec celles qui ne l’ont pas été, dit Chertow, pour voir à quelle fréquence la fatigue se produit et à cause de quoi. forme. Autrement, on risque de regrouper des personnes dont la fatigue s’est manifestée pour des raisons différentes et qui peuvent nécessiter des traitements différents.

Après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014-2016, des chercheurs américains ont collaboré avec le ministère libérien de la Santé pour mener une étude de suivi à long terme appelée Prevail III . L’étude a identifié six séquelles à long terme d’Ebola, allant des douleurs articulaires à la perte de mémoire.

La situation est plus claire pour les personnes gravement malades du COVID-19, en particulier celles qui avaient besoin de ventilateurs, dit Chertow. Dans les pires cas, les patients subissent des blessures aux muscles ou aux nerfs qui les alimentent et sont souvent confrontés à « une bataille très longue, de l’ordre de plusieurs mois, voire années », pour retrouver leur santé et leur forme physique d’antan. dit.

Encore une fois, le SRAS montre que l’infection par le coronavirus peut provoquer une fatigue à long terme. En 2011, des chercheurs de l’Université de Toronto ont décrit 22 personnes atteintes du SRAS, qui étaient toutes incapables de travailler 13 à 36 mois après l’infection. Par rapport aux témoins, ils présentaient une fatigue persistante, des douleurs musculaires, une dépression et des troubles du sommeil.

Une autre étude, publiée en 2009, a suivi des personnes atteintes du SRAS pendant 4 ans et a révélé que 40 % d’entre elles souffraient de fatigue chronique. Beaucoup étaient au chômage et avaient été victimes de stigmatisation sociale.

On ne sait pas exactement comment les virus peuvent causer ces dommages, mais une revue de la littérature réalisée en 2017 sur le syndrome de fatigue chronique a révélé que de nombreux patients présentaient une inflammation persistante de bas grade , éventuellement déclenchée par une infection. Si le COVID-19 est un élément déclencheur, une vague d’effets psychologiques "pourrait être imminente", écrivent un groupe de chercheurs des services de santé mentale St Patrick de Dublin.

Dans de nombreux pays, la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement et les systèmes de santé sont déjà en mesure de répondre aux cas aigus. Cependant, les chercheurs affirment qu’il est crucial de commencer dès maintenant à étudier les effets à long terme. Mais les réponses ne viendront pas rapidement. "Le problème, dit Gholamrezanezhad, c’est que pour évaluer les conséquences à long terme, il faut du temps".