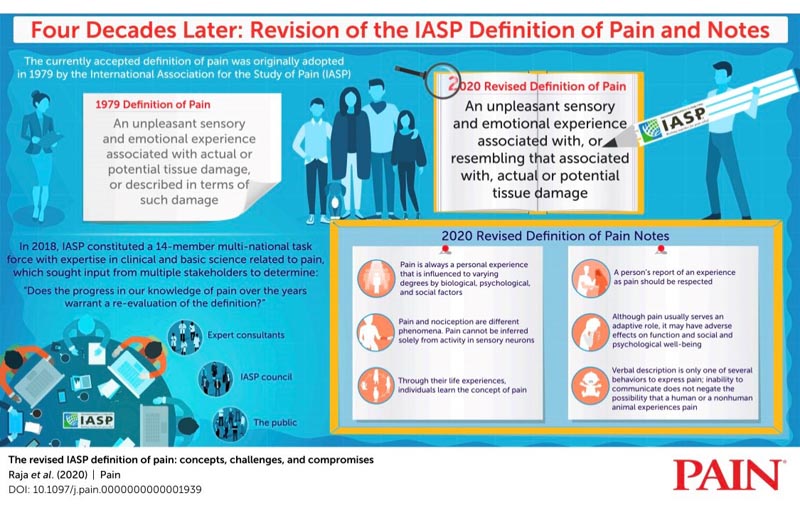

Résumé Le sous-comité de taxonomie a recommandé la définition actuelle de la douleur de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP) comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou décrite en termes de telles lésions ». Le Conseil de l’IASP en 1979 . Cette définition a été largement acceptée par les professionnels de la santé et les chercheurs dans le domaine de la douleur et adoptée par plusieurs organisations professionnelles, gouvernementales et non gouvernementales, dont l’Organisation mondiale de la santé. Ces dernières années, certains acteurs du domaine ont estimé que les progrès dans notre compréhension de la douleur justifiaient une réévaluation de la définition et ont proposé des modifications. Par conséquent, en 2018, l’IASP a formé un groupe de travail présidentiel multinational de 14 membres, composé de personnes possédant une vaste expérience des sciences cliniques et fondamentales liées à la douleur, pour évaluer la définition actuelle et la note d’accompagnement et recommander si elles doivent être conservées ou modifiées. Cet examen fournit un résumé des concepts critiques, une analyse des commentaires des membres et du public de l’IASP, ainsi que les recommandations finales du comité concernant la révision de la définition et des notes, qui ont été discutées sur une période de deux ans. En fin de compte, le groupe de travail a recommandé que la définition de la douleur soit révisée pour devenir « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou similaire à celle associée à, des lésions tissulaires réelles ou potentielles », et que les notes d’accompagnement soient mises à jour vers une liste à puces comprenant étymologie. La définition révisée et les notes ont été acceptées à l’unanimité par le Conseil de l’IASP plus tôt cette année. |

« Les définitions scientifiques et médicales sont des outils. Même lorsque nous les reconnaissons comme imparfaits ou provisoires, en attente de remplacement par une version améliorée, ils accomplissent un travail qui ne peut être réalisé avec des instruments moins précis. » David B. Morris

En 1978, après 2 ans de délibérations, le sous-comité de taxonomie de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP), présidé par le professeur Harold Merskey et comprenant des représentants de diverses spécialités, recommanda au Conseil des définitions des « termes de la douleur » . de l’IASP. Les recommandations du sous-comité, qui ont été fortement soutenues par John J. Bonica, alors président de l’IASP, et approuvées par le Conseil il y a plus de quatre décennies , incluaient la définition actuelle de la douleur de l’IASP.

La douleur a été définie comme : « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une expérience réelle ou à des lésions tissulaires potentielles, ou décrite en termes de telles lésions » (Tableau 1). Le rapport du sous-comité a noté que les définitions peuvent être modifiées à mesure que de nouvelles connaissances sont acquises et que les recommandations étaient destinées à « servir de cadre opérationnel et non de contrainte au développement futur ».

La définition de la douleur de l’IASP a été globalement acceptée par les professionnels de la santé et les chercheurs dans le domaine de la douleur, et a été adoptée par diverses

organisations professionnelles, gouvernementales et non gouvernementales, dont l’OMS. Bien qu’il y ait eu des révisions et des mises à jour ultérieures de la liste des termes associés à la douleur (1986, 1994, 2011), la définition de l’IASP de la douleur elle-même est restée inchangée .

Cependant, ces dernières années, certains acteurs du domaine ont soutenu que les progrès dans notre compréhension de la douleur dans son sens le plus large justifient une réévaluation de la définition. Plusieurs propositions de modifications à la définition actuelle de la douleur ont suscité de nombreuses discussions. avec des opinions fortes, parfois ferventes, qui favorisent ou s’opposent à la nécessité d’une révision.

Reconnaissant ces discussions en cours, la présidente de l’IASP, Judith Turner, a formé un groupe de travail présidentiel au printemps 2018 pour « évaluer la définition actuelle de la douleur de l’IASP et la note qui l’accompagne » et recommander si elles « devraient être conservées ou modifiées sur la base des preuves actuelles » fondées sur les connaissances. . Un groupe de travail de 14 membres a été formé, composé de personnes de plusieurs pays possédant une vaste expérience en sciences cliniques et fondamentales liées à la douleur. Le groupe de travail a délibéré sur une période de près de 2 ans (2018-2020).

Cette revue fournit un résumé des discussions des membres du groupe de travail sur les concepts critiques, une analyse des commentaires des membres de l’IASP et du public, ainsi que les recommandations finales du comité pour la révision de la définition et des notes qui ont été acceptées à l’unanimité par le Conseil de l’IASP au début de cette année. .

Arguments pour et contre la mise à jour de la définition de l’IASP

La douleur peut varier considérablement en intensité, qualité et durée et a divers mécanismes et significations physiopathologiques. Par conséquent, définir le concept de douleur de manière concise et précise constitue un défi. Plusieurs dirigeants éminents du siècle dernier ont fait allusion à ce problème, notamment Sir Thomas Lewis, qui écrivait dans la préface de sa monographie intitulée PAIN : « La réflexion me dit que je suis si loin d’être capable de définir la douleur que cette tentative ne pourrait pas servir. comme un rien".

Merskey, président du sous-comité de taxonomie de l’IASP, a reconnu que la douleur était « un concept psychologique et non une mesure physique et que l’expérience de la douleur devait être distinguée de la stimulation nocive ». La définition actuelle de l’IASP (1979) reconnaît que, bien que les lésions tissulaires soient un antécédent courant de douleur ; la douleur peut être présente même lorsque les lésions tissulaires ne sont pas perceptibles.

Les points forts de cette définition incluent sa reconnaissance des aspects multidimensionnels de la douleur, sa brièveté et sa simplicité. La définition a contribué à fournir une compréhension commune du terme douleur aux cliniciens, aux chercheurs et aux personnes souffrant de douleur du monde entier et a influencé les politiques de santé, la recherche et les soins cliniques.

Encadré 1. Définition de la douleur de l’IASP (1979) Douleur : Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou décrite en termes de telles lésions. Note La douleur est toujours subjective . Chaque individu apprend l’application du mot à travers des expériences précoces liées aux blessures. Les biologistes reconnaissent que les stimuli provoquant de la douleur peuvent endommager les tissus. Par conséquent, la douleur est cette expérience que nous associons à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Il s’agit sans aucun doute d’une sensation dans une ou plusieurs parties du corps, mais c’est aussi toujours désagréable et donc aussi une expérience émotionnelle . Les expériences qui ressemblent à de la douleur, par exemple des fourmillements, mais qui ne sont pas désagréables, ne devraient pas être qualifiées de douleur. Les expériences désagréables anormales (dysesthésies) peuvent également être douloureuses, mais pas nécessairement car, subjectivement, elles peuvent ne pas avoir les qualités sensorielles habituelles de la douleur. De nombreuses personnes signalent une douleur en l’absence de lésion tissulaire ou de toute cause physiopathologique probable ; Cela se produit généralement pour des raisons psychologiques . Il n’y a aucun moyen de distinguer votre expérience d’une autre en raison de lésions tissulaires si nous prenons le rapport subjectif. S’ils considèrent leur expérience comme une douleur et la rapportent de la même manière qu’une douleur causée par une lésion tissulaire, elle doit être acceptée comme une douleur. Cette définition évite de lier la douleur au stimulus. L’activité induite dans les voies nociceptrices et nociceptives par un stimulus nocif n’est pas de la douleur, qui est toujours un état psychologique , même si l’on peut bien comprendre que la douleur a le plus souvent une cause physique immédiate. |

|

Définition révisée de la douleur de l’IASP (2020). Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou similaire à celle associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Notes

Étymologie Moyen anglais, de l’anglo-français comb (douleur, souffrance), du latin poena (pénalité, punition), tour à tour du grec poin e (paiement, pénalité, récompense). < * La Déclaration de Montréal, un document élaboré lors du premier Sommet international sur la douleur le 3 septembre 2010, déclare que « l’accès au traitement de la douleur est un droit humain fondamental ». |

Critiques de la définition

Les critiques de la définition de l’IASP incluent qu’elle est « cartésienne » , ignorant la multiplicité des interactions corps-esprit, et qu’elle néglige « les dimensions éthiques de la douleur » et ne traite pas de manière adéquate la douleur dans les populations mal desservies telles que les nouveau-nés et les personnes âgées. .

Il a été avancé que la définition actuelle met l’accent sur l’auto-évaluation verbale au détriment des comportements non verbaux qui peuvent fournir des informations vitales, en particulier chez les animaux et les humains non humains dont les capacités cognitives ou linguistiques sont altérées.

Une préoccupation récemment exprimée à propos de la définition actuelle était qu’elle excluait les facteurs cognitifs et sociaux qui font partie intégrante de l’expérience de la douleur. En outre, le terme « méchant » a été considéré comme potentiellement banalisant la douleur et la souffrance intenses associées à de nombreuses maladies aiguës et aiguës. La douleur clinique chronique exprime et ne saisit pas « toute la gamme de mots qui pourraient être utilisés pour décrire l’expérience et la souffrance qui y est associée ».

Enfin, il a également été avancé que la douleur est plus qu’un symptôme ; la douleur chronique peut être une maladie ayant sa propre évolution clinique et la définition doit donc refléter cette perspective.

Ces dernières années, plusieurs définitions alternatives ont été proposées. Williams et Craig ont défini la douleur comme « une expérience pénible associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles comportant des composantes sensorielles, émotionnelles, cognitives et sociales ». Cohen et coll. ont proposé la définition révisée suivante : « La douleur est une expérience somatique mutuellement reconnaissable qui reflète la compréhension par une personne d’une menace pour son intégrité physique ou existentielle . » Wright et Ayde ont proposé d’autres définitions et modifications à la définition de l’IASP.

La note accompagnant la définition actuelle a également été critiquée comme étant redondante (c’est-à-dire réitérant des concepts déjà présents dans la définition), dépassée (des affirmations telles que "la douleur en l’absence de lésion tissulaire ou de toute cause physiopathologique probable" ont généralement des "raisons" psychologiques). , et manque de précision .

Concepts, discussions et premières recommandations

Lors des premières discussions entre les membres du groupe de travail, un consensus s’est dégagé sur certaines prémisses de base. La définition doit être valable pour la douleur aiguë et chronique et s’appliquer à toutes les affections douloureuses, quelle que soit leur physiopathologie (p. ex. nociceptive, neuropathique et nociplasique).

Deuxièmement, la définition de la douleur devrait être applicable aux humains et aux animaux non humains . Troisièmement, la douleur devait être définie autant que possible du point de vue de celui qui l’expérimente , plutôt que de celui d’un observateur extérieur.

L’objectif était d’élaborer un énoncé clair, concis et sans ambiguïté décrivant les diverses expériences de douleur, tout en reconnaissant leur diversité et leur complexité.

Le groupe de travail a reconnu dès ses premières délibérations que la section des notes gagnerait à être révisée. Les membres du groupe de travail ont convenu que la note n’était pas destinée à être un traité sur la biologie de la douleur, ni sur les critères diagnostiques de la douleur, mais qu’elle devait plutôt mettre l’accent sur des aspects importants de la complexité de la douleur qui étaient difficiles à saisir dans une brève définition. . .

De nombreuses discussions ont porté sur l’opportunité d’inclure les aspects sociaux de la douleur dans la définition. Bien que les membres du groupe de travail aient apprécié l’importance des aspects sociaux de l’expérience de la douleur aiguë et chronique, l’opinion majoritaire était qu’ils méritaient d’être soulignés dans la note, mais ne constituaient pas un élément essentiel de la définition. L’un des arguments avancés était que l’influence du contexte social n’était pas propre à la douleur, mais qu’elle était partagée par d’autres expériences sensorielles, telles que la vision et l’audition. Rolf-Detlef Treede demandait rhétoriquement dans son commentaire : « Une personne seule sur une île déserte ne peut-elle pas ressentir de douleur ?

L’utilisation de l’expression « associé à » pour exprimer la relation entre l’expérience et les lésions tissulaires dans la définition actuelle a également été critiquée pour son manque de clarté. L’expression « généralement causée par » a été considérée comme un remplacement pour clarifier cette relation entre les lésions tissulaires et l’expérience de la douleur.

Une préoccupation majeure concernant la définition actuelle concernait l’expression « décrit en termes d’un tel préjudice » . Plusieurs remplacements possibles de cette expression ont été discutés, impliquant une exigence de communication verbale. Les verbes alternatifs qui ont été considérés dans le but d’englober les comportements non verbaux des humains et des animaux comprenaient « exprimé », « perçu », « interprété », « déduit » et « appréhendé » . »

Lors des premières délibérations, la plupart des membres du groupe de travail ont préféré le verbe « perçu » . Une des premières définitions proposées par le groupe de travail était donc « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou perçue comme de telles lésions ».

Cependant, cette préférence initiale pour l’expression « perçu comme un tel préjudice » en remplacement de « décrit en termes de tel préjudice » a ensuite été critiquée comme étant problématique et ayant potentiellement pour conséquence involontaire d’exclure les mêmes groupes d’individus que le groupe. du travail qu’il essayait d’inclure dans son examen (nouveau-nés, personnes souffrant de graves déficiences intellectuelles et développementales et la plupart des animaux non humains).

Sur la base des commentaires du Conseil de l’IASP sur le projet de définition et la note de novembre 2018, le groupe de travail a obtenu des consultations supplémentaires avec des experts en éthique et en philosophie et a tenu des discussions supplémentaires sur le raffinement du langage. Le groupe de travail a également convenu de solliciter les commentaires de la communauté au sens large sur sa recommandation initiale et de réviser la définition et la note en fonction des commentaires reçus.

Discussion sur des sujets controversés où les décisions étaient basées sur l’opinion majoritaire

La définition révisée conserve de la définition actuelle l’accent mis sur la douleur en tant qu’expérience.

La note distingue explicitement la douleur comme une expérience personnelle distincte de la nociception. Bien que le groupe de travail soit revenu à l’utilisation du terme « désagréable » pour remplacer « aversif » , la nouvelle définition conserve une référence à une lésion tissulaire : « …associée à, ou ressemblant à, une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». pour distinguer la douleur d’autres expériences aversives (par exemple, nausées, démangeaisons et étourdissements).

Plusieurs membres du groupe de travail étaient d’accord avec un thème souligné dans les commentaires du public, à savoir que les lésions tissulaires avaient trop de poids dans la nouvelle définition. Bien que les lésions tissulaires jouent certainement un rôle dans la douleur nociceptive, la douleur neuropathique est une conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie du système nerveux somatosensoriel et peut être ressentie dans des zones sans lésion tissulaire .

Dans la douleur neuropathique , la douleur peut être ressentie en dehors d’une lésion ou d’une maladie du système nerveux (par exemple, dans la jambe et le pied pour les personnes souffrant d’une compression des racines nerveuses, ou d’une douleur fantôme pour les personnes souffrant d’une compression des racines nerveuses). il manque un membre). De même, les lésions tissulaires ne jouent aucun rôle prouvé dans la douleur nociplasique .

De plus, il a été avancé que dans le cas de douleur chronique, la relation entre la douleur et l’état des tissus est moins prévisible.

Un exemple illustratif est la discordance entre les rapports de douleur et les anomalies structurelles visualisées par l’imagerie chez les patients. avec arthrose du genou.

L’IASP a défini la douleur nociplasique comme « une douleur résultant d’une nociception altérée malgré l’absence de preuve claire de lésions tissulaires réelles ou menacées provoquant l’activation des nocicepteurs périphériques ou de signes de maladie ou de lésion du système somatosensoriel provoquant la douleur ». douleur. » On pense que la douleur nociplasique peut être courante et jouer un rôle dans de nombreuses douleurs chroniques courantes telles que la fibromyalgie, les lombalgies et les maux de tête.

Bien que de nombreux membres du groupe de travail aient estimé que la douleur nociplasique était incluse dans la définition révisée par l’expression « ou ressemblant à celle causée par une lésion tissulaire réelle ou potentielle » , d’autres membres du groupe de travail ont répondu que cela était inapproprié. Ce dernier groupe pensait qu’une définition qui n’engloberait pas plus spécifiquement les syndromes douloureux nociplasiques n’engloberait pas pleinement la complexité de la douleur chronique humaine.

Certains membres ont également fait valoir qu’il était nécessaire d’inclure un rôle dans la nouvelle définition pour les blessures sociales , telles que les traumatismes psychologiques ou les abus, afin de prendre en compte toutes les formes cliniquement importantes de douleur chronique.

| Définition révisée de la douleur de l’IASP (2020). La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou similaire à celle associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. |

Avantages potentiels de cette nouvelle définition pour la recherche et les soins aux patients

En 2013, l’IASP a formé un groupe de travail pour produire et mettre à jour une classification des maladies douloureuses à usage international. Grâce à ces travaux, la nouvelle édition de la Classification internationale des maladies (ICD-11), adoptée par l’Organisation mondiale de la santé en 2019, comprend pour la première fois une classification de la douleur chronique.

Dans les années à venir, la CIM-11 sera adoptée dans plusieurs pays. Par conséquent, une définition révisée de la douleur arrive à point nommé et s’aligne sur cela et sur d’autres efforts actuels visant à faire progresser les cadres ontologiques dans lesquels réside la douleur.

Ces efforts combinés de l’IASP constituent des étapes importantes dans la reconnaissance de la douleur comme un problème de santé important et transformeront la recherche sur la douleur et les soins prodigués aux personnes souffrant de douleur dans le monde entier.

Recommandations finales

La recommandation finale du groupe de travail qui a été approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil de l’IASP. Conformément à la vision des membres fondateurs de l’IASP et du premier sous-comité de l’IASP sur la taxonomie, ce groupe de travail espère que la définition révisée et les notes d’accompagnement constitueront un document évolutif qui sera mis à jour en fonction des progrès futurs dans le domaine.

Image : La Colonne Brisée, Frida Kahlo, Huile (30 x 39 cm.), Musée Dolores Olmedo, Mexico (Mexique).