Plus de 2 ans après la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), la population mondiale présente un contexte immunologique hétérogène résultant de diverses expositions aux infections, aux variantes virales et à la vaccination. Les preuves au niveau des anticorps de liaison et neutralisants et de l’immunité des lymphocytes B et des lymphocytes T suggèrent qu’une histoire d’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) peut avoir un effet négatif sur l’immunité protectrice ultérieure. En particulier, la réponse immunitaire aux sous-variantes B.1.1.529 (omicron) pourrait être compromise par une empreinte immunitaire différentielle chez les personnes ayant déjà eu une infection par le virus d’origine ou la variante B.1.1.7 (alpha).

Nous avons étudié les preuves épidémiologiques de l’empreinte immunitaire chez les personnes ayant des antécédents immunitaires spécifiques liés à une infection naturelle. Nous avons évalué l’incidence des réinfections répétées dans la cohorte nationale de personnes au Qatar qui avaient eu une réinfection documentée à l’omicron BA.1 ou BA.2 après une primo-infection par le SRAS-CoV-2 non omicron (la cohorte « à double amorçage » ) en comparaison avec l’incidence de réinfection dans la cohorte nationale de personnes ayant eu une primo-infection documentée par omicron BA.1 ou BA.2 (la cohorte « omicron-primed » ). Cette analyse a été réalisée sous la forme d’une étude de cohorte rétrospective appariée (section S1 de l’annexe supplémentaire, disponible avec le texte intégral de cette lettre sur NEJM.org).

Les données sur les tests de laboratoire du SRAS-CoV-2, l’infection clinique, la vaccination et les caractéristiques démographiques ont été extraites des bases de données nationales du Qatar sur le SRAS-CoV-2. Les individus des deux cohortes étaient exactement appariés dans un rapport de 1 : 3 basé sur le sexe, la tranche d’âge de 10 ans, la nationalité, le nombre de conditions coexistantes et la semaine civile d’infection par la sous-variante omicron. La période de suivi a commencé 90 jours après la documentation de l’infection par le sous-variant omicron. Les personnes vaccinées ont été exclues. Les associations ont été estimées à l’aide de modèles de régression à risques proportionnels de Cox. Les rapports de risque ont été ajustés en fonction des facteurs utilisés pour l’appariement.

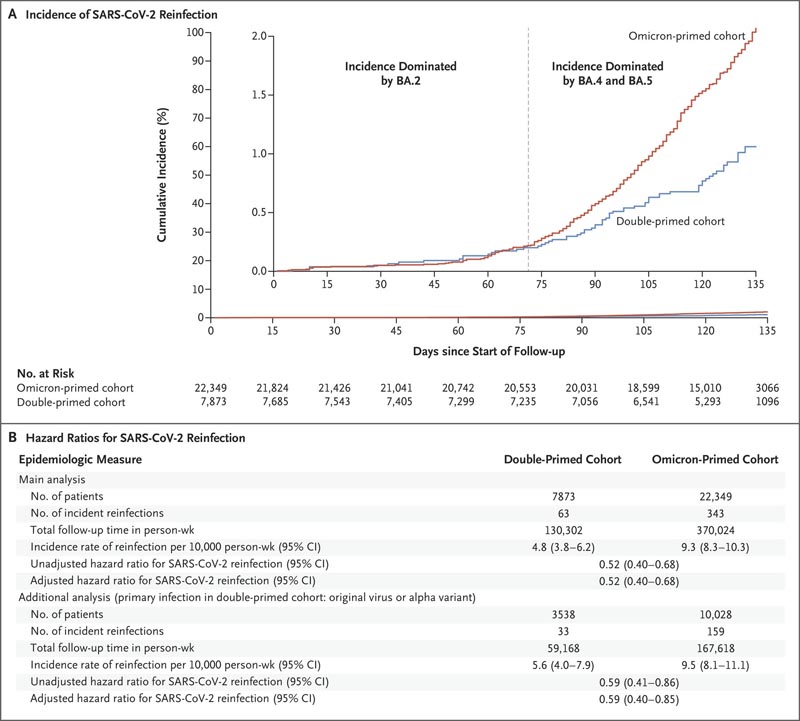

Les cohortes appariées comprenaient 7 873 personnes dans la cohorte à double amorçage et 22 349 personnes dans la cohorte à amorçage omicron. La population étudiée était représentative de la population non vaccinée du Qatar en ce qui concerne les caractéristiques démographiques et les antécédents d’infection par le SRAS-CoV-2.

Au cours du suivi, 63 réinfections se sont produites dans la cohorte à double amorçage et 343 dans la cohorte à amorçage omicron ; aucune des infections n’a évolué vers un Covid-19 grave, critique ou mortel. À 135 jours après le début du suivi, l’incidence cumulée de réinfection était de 1,1 % (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,8 à 1,4) dans la cohorte doublement vaccinée et de 2,1 % (IC à 95 %, 1,8 à 2,3) dans la cohorte amorcée par omicron (Figure 1A).

Dans la comparaison de la cohorte complète appariée à double amorçage avec la cohorte à amorçage omicron, le rapport de risque ajusté de réinfection était de 0,52 (IC à 95 %, 0,40 à 0,68). Dans une analyse impliquant le sous-groupe de personnes de la cohorte à double amorçage dont l’infection primaire était par le virus parent ou la variante alpha par rapport à la cohorte à amorçage omicron, le rapport de risque ajusté d’infection était de 0,59 (IC à 95 %, 0,40 à 0,85). ).

Figure 1. Incidence de la réinfection par le SRAS-CoV-2 dans les cohortes à double amorçage et à Omicron. La cohorte à double amorçage comprenait des individus présentant une réinfection documentée par le sous-variant BA.1 ou BA.2 de B.1.1.529 (omicron) à la suite d’une primo-infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère pré-omicron (SRAS-CoV-2). ), et la cohorte omicron-primed comprenait des individus présentant une primo-infection documentée par une sous-variante omicron BA.1 ou BA.2. L’encart du panneau A montre les mêmes données sur un axe y développé. L’analyse principale incluait les cohortes complètes appariées ; Dans une analyse supplémentaire (panneau B), la cohorte à double amorçage comprenait uniquement les personnes dont l’infection primaire avait été par le virus d’origine ou par la variante B.1.1.7 (alpha). Les rapports de risque ont été ajustés en fonction des facteurs utilisés pour l’appariement. Cette étude a été menée au Qatar entre le 19 décembre 2021 et le 15 août 2022. Le suivi a commencé 90 jours après la documentation de la réinfection.

Au cours des 70 premiers jours de suivi, lorsque les infections étaient dominées par la sous-variante BA.2, 2,3, le rapport de risque ajusté d’infection était de 0,92 (IC à 95 %, 0,51 à 1,65) . Cependant, les courbes d’incidence cumulée ont divergé lorsque les sous-variantes BA.4 et BA.5 ont été introduites et ont ensuite dominé 4 (rapport de risque ajusté, 0,46 ; IC à 95 %, 0,34 à 0,62) (Figure 1A).

Les limites de l’ étude sont discutées dans la section S1. Une limitation potentielle était la différence dans les fréquences de tests entre les deux cohortes, mais une analyse de sensibilité avec ajustements pour ces différences a montré des résultats similaires à ceux de l’analyse principale.

L’infection par Omicron induit une forte protection contre une infection ultérieure par Omicron.

Dans la présente étude de cohorte, nous avons constaté qu’une infection antérieure supplémentaire par le SRAS-CoV-2 non omicron renforce cette protection contre une infection ultérieure par omicron. Une infection pré-omicron antérieure peut avoir amplifié la réponse immunitaire contre un futur défi de réinfection.