L’environnement de la vie nocturne a été le moteur de la propagation du COVID-19 à Tokyo, au Japon, pendant les premiers stades de l’émergence du virus, tandis que les environnements domestiques et de soins de santé étaient en aval des chaînes de transmission.

Cela a été postulé dans une prépublication publiée dans la revue The Lancet , dans laquelle les auteurs ont également conclu que « la surveillance et les contre-mesures ciblant la vie nocturne devraient être prioritaires pour interrompre la transmission du COVID-19, en particulier dans la phase initiale d’une pandémie ». épidémie".

La propagation du COVID-19 nécessite plusieurs « événements de super-diffusion » (SSE) au sein des chaînes de transmission. Cependant, « il existe peu d’études sur l’interdépendance hétérogène des ESS qui surviennent dans différents contextes sociaux et qui utilisent de vastes données épidémiologiques réelles ».

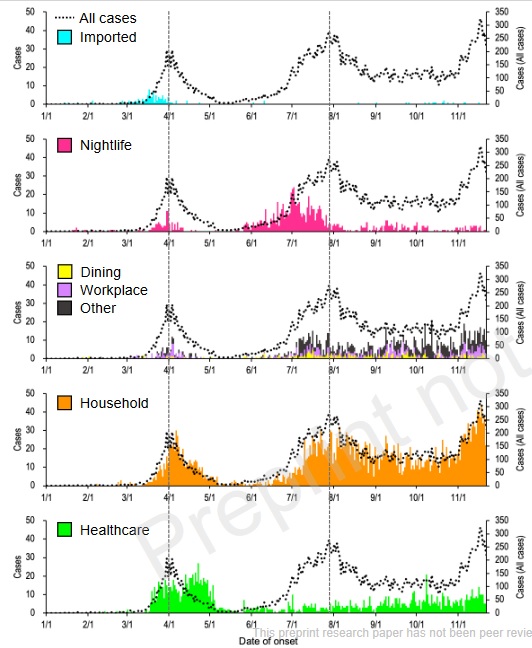

Pour les obtenir, une équipe de l’Université de Tohoku, au Japon, a analysé 44 054 cas confirmés à Tokyo entre le 23 janvier 2020 et le 5 décembre 2020. Ils ont ensuite identifié des liens épidémiologiques et classé leur apparition en sept lieux de transmission : importés, vie nocturne, restaurants, lieu de travail. , la maison, les soins de santé et autres. L’objectif était d’élucider les facteurs associés à la génération de SSE et à la transmission ultérieure.

Les lieux de transmission ont été identifiés dans 13 122 cas, dont 6 768 cas à domicile, 2 733 dans des établissements de soins de santé et 1 174 cas liés à la vie nocturne.

« Notre étude a détecté plus de 6 600 lieux de transmission, et les lieux de vie nocturne et de soins de santé étaient les plus susceptibles d’impliquer ≥5 cas. "Les cas nocturnes sont apparus dès la première phase de l’épidémie, tandis que les cas domestiques et de soins de santé sont apparus plus tard ", notent les auteurs.

Figure 1. Nombre quotidien de cas de COVID-19 selon différents contextes de transmission en fonction de la date de début

« Après ajustement en fonction de l’environnement de transmission, du sexe, du groupe d’âge, de la présence d’un symptôme et de la vague, les cas domestiques et de soins de santé étaient moins susceptibles d’entraîner une transmission ultérieure que les cas à vie. « nocturne (rapport de cotes ajusté : 0,03 [IC 95 % : 0,02 –0,05] et 0,57 [IC 95 % : 0,41-0,79], respectivement).»

Enfin, ils ont ajouté que les environnements domestiques facilitaient la transmission intergénérationnelle , tandis que les environnements non domestiques comprenaient principalement la transmission entre le même groupe d’âge.