Multiorgan-Bewertung bei vorwiegend nicht hospitalisierten Personen nach einer SARS-CoV-2-Infektion: das COVID-Programm der Hamburger Stadtgesundheitsstudie

Einführung

Bis Dezember 2021 hat die Pandemie der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) weltweit zu mehr als 260 Millionen bestätigten positiven Fällen des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV-2) geführt.

In Europa benötigten 3,6 % der infizierten Patienten eine Intensivbehandlung, 90 % erholten sich ambulant.

Eine schwere COVID-19-Erkrankung kann in der akuten Phase der Erkrankung mehrere Organsysteme beeinträchtigen. Bei schwer erkrankten und verstorbenen Patienten wurden eine Verschlechterung der Lungen-, Herz- und Nierenfunktion sowie Thromboembolien beschrieben. Darüber hinaus wurde über schwerwiegende neurologische Komplikationen berichtet, darunter zerebrovaskuläre Ereignisse, Enzephalopathie und Enzephalitis.

Während einzelne Berichte anhaltende Symptome von Lungen-, Nieren-, Herz- oder Gefäßfunktionsstörungen sowie Müdigkeit oder Depression beschreiben, die hauptsächlich bei hospitalisierten Kohorten auftreten, ist eine systematische Untersuchung, insbesondere von subklinischen Veränderungen der Struktur und Funktion mehrerer Organe, von besonderem Interesse. in der aktuellen Studie. Pandemiekontext.

Mit dieser Studie wollten wir die mittelfristigen Auswirkungen eines leichten bis mittelschweren Verlaufs von COVID-19 auf bestimmte Organfunktionen umfassend ermitteln. Ein COVID-19-Erkrankungsverlauf wurde als leicht bis mittelschwer eingestuft , wenn keine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich war.

Wir beurteilten die Multiorganfunktion durch Tiefenphänotypisierung bei Patienten etwa 9 Monate nach der Genesung von COVID-19 im direkten Vergleich mit Probanden gleichen Alters, Geschlechts und Bildungsniveaus aus einer bevölkerungsbasierten Kohortenstudie.

Ziele

Nach einer SARS-CoV-2-Infektion können Langzeitfolgen auftreten. Wir haben organspezifische Funktionen bei Personen nach leichter bis mittelschwerer SARS-CoV-2-Infektion im Vergleich zu Kontrollpersonen in der Allgemeinbevölkerung umfassend untersucht.

Methoden und Ergebnisse

443 überwiegend nicht hospitalisierte Personen wurden im Median 9,6 Monate nach dem ersten positiven SARS-CoV-2-Test untersucht und hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildung mit 1.328 Kontrollen aus einer deutschen Kohorte bezogen auf die Bevölkerung abgeglichen . Wir bewerten den Lungen-, Herz-, Gefäß-, Nieren- und neurologischen Status sowie patientenbezogene Ergebnisse.

Die Körperplethysmographie dokumentierte ein etwas geringeres Gesamtlungenvolumen ( Regressionskoeffizient -3,24, angepasstes P = 0,014) und einen höheren spezifischen Atemwegswiderstand (Regressionskoeffizient 8,11, angepasstes P = 0,001) nach einer SARS-CoV-2-Infektion.

Die kardiale Untersuchung ergab etwas niedrigere Maße der linken (Regressionskoeffizient für die linksventrikuläre Ejektionsfraktion bei der transthorakalen Echokardiographie –0,93, angepasstes P = 0,015) und rechtsventrikuläre Funktion sowie höhere Konzentrationen kardialer Biomarker (Faktor 1,14 für hochempfindliches Troponin, 1,41 für N- terminales natriuretisches Peptid vom B-Typ, angepasstes P ≤ 0,01) bei Post-SARS-CoV-2-Patienten im Vergleich zu entsprechenden Kontrollen, jedoch keine signifikanten Unterschiede in den Ergebnissen der kardialen Magnetresonanztomographie.

Sonographisch nicht komprimierbare Oberschenkelvenen , die auf eine tiefe Venenthrombose hindeuten, traten nach einer SARS-CoV-2-Infektion wesentlich häufiger auf (Odds Ratio 2,68, angepasstes P < 0,001).

Die glomeruläre Filtrationsrate (Regressionskoeffizient −2,35, angepasstes P = 0,019) war in Fällen nach SARS-CoV-2 niedriger.

Das relative Gehirnvolumen , die Prävalenz zerebraler Mikroblutungen und die Infarktreste waren ähnlich, während die mittlere kortikale Dicke in Fällen nach SARS-CoV-2 größer war.

Die kognitive Funktion war nicht beeinträchtigt. Ebenso unterschieden sich die patientenbezogenen Ergebnisse nicht.

Abschluss

Probanden, die sich offenbar von einer leichten bis mittelschweren SARS-CoV-2-Infektion erholt haben, zeigen Anzeichen einer subklinischen Multiorganbeteiligung im Zusammenhang mit der Lungen-, Herz-, Thrombose- und Nierenfunktion ohne Anzeichen einer strukturellen Hirnschädigung, einer neurokognitiven Beeinträchtigung oder einer Lebensqualität. Die jeweilige Beurteilung kann als Orientierung für die weitere Behandlung des Patienten dienen.

Diskussion

Bei mehr als 1.700 Personen haben wir die spezifische Struktur und Funktion mehrerer Organe umfassend untersucht und neurokognitive und PRO untersucht, um die langfristigen Zwischeneffekte einer leichten und mittelschweren COVID-19-Erkrankung umfassend zu bewerten. Wir sehen durchweg eine subklinische organspezifische Beteiligung (grafische Zusammenfassung).

Die Kernfrage lautet: Wie wirkt sich ein leichter bis mittelschwerer Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion bei überwiegend nicht hospitalisierten Personen mittelfristig auf bestimmte Organfunktionen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung aus? Die wichtigsten Ergebnisse sind (i) ein leichter bis mittelschwerer Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion ist mit nachfolgenden Anzeichen einer subklinischen Beteiligung mehrerer Organe verbunden; (ii) die Assoziationen betreffen hauptsächlich das Lungen-, Herz-, Gerinnungs- und Nierensystem; und (iii) es wurden keine systematischen Zusammenhänge mit strukturellen Hirnschäden, Neurokognition oder Lebensqualität beobachtet. Die Botschaft zum Mitnehmen ist, dass auch nach einer leichten bis mittelschweren SARS-CoV-2-Infektion ein routinemäßiges Screening auf Multiorganfunktion empfohlen wird, um gefährdete Personen zu identifizieren und geeignete präventive Therapien einzuleiten.

Autopsiestudien deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 mehrere Organe außerhalb der Atemwege befällt, darunter Herz, Gehirn und Nieren. Einige Patienten leiden auch nach der akuten Phase einer kritischen Erkrankung weiterhin unter heterogenen Symptomen. Diese Zustände werden als „Post-COVID-19-Syndrom“ oder, wenn die Symptome länger als 6 Monate anhalten, als „langes COVID-19-Syndrom“ beschrieben.

Klinische, bildgebende oder Laborbefunde sollten die Diagnose einer späteren oder langfristigen COVID-19-Erkrankung begleiten. Bisher sind die Langzeitfolgen nach einem leichten bis mittelschweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung weitgehend unbekannt. Es ist wichtig, eine systematische und umfassende Untersuchung einer möglichen Beeinträchtigung mehrerer Organe durchzuführen, um eine Überwachung und mögliche diagnostische Tests nach der Genesung zu planen.

Während es Belege dafür gibt, dass Post-COVID-19-Patienten mit leichter bis mittelschwerer Erkrankung das Lungenvolumen erhalten haben, fanden wir bei Probanden nach leichter bis mittelschwerer Infektion ein deutlich geringeres Gesamtlungenvolumen (TLC) im Vergleich zu Kontrollpersonen. Dies steht im Einklang mit früheren Erkenntnissen einer Verringerung der TLC ab einer milden COVID-19-Erkrankung.

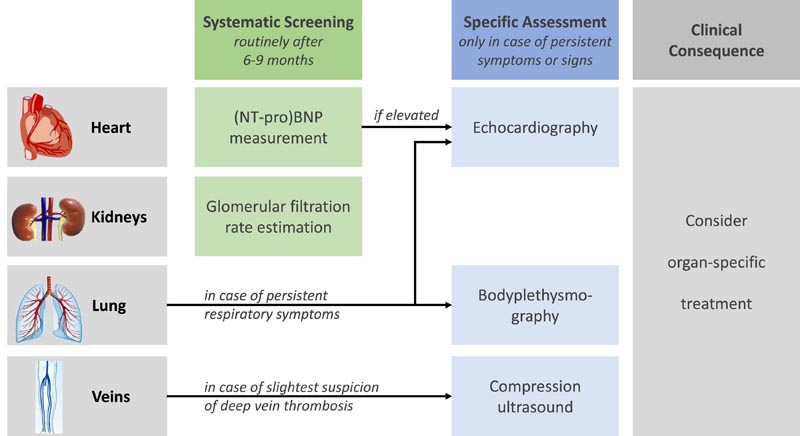

Verbleibende entzündliche Prozesse oder der Beginn eines subklinischen fibrotischen Umbaus könnten die etwas geringeren Lungenvolumina erklären, die in der Post-SARS-CoV-2-Kohorte beobachtet wurden. In Übereinstimmung mit den histologischen Befunden stellten wir bei Teilnehmern nach einer SARS-CoV-2-Infektion eine erhöhte atemwegsspezifische Resistenz fest. Eine Beurteilung der Lungenfunktion nach der Genesung von COVID-19 sollte beim geringsten Verdacht in Betracht gezogen werden, selbst bei scheinbar gesunden Personen (Abbildung 2).

Empfohlene standardisierte klinische Untersuchung nach einem leichten bis mittelschweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion. (NT-pro)BNP, natriuretisches Peptid vom (N-terminalen pro-)B-Typ.

Aus kardiovaskulärer Sicht wurde bei Teilnehmern nach einer SARS-CoV-2-Infektion eine zahlenmäßig geringe Verringerung der linksventrikulären Ejektionsfraktion mit einem Unterschied von 1 % bis 2 % beobachtet, begleitet von einer erhöhten Konzentration kardialer Biomarker. Dies spiegelt eine mäßige Myokardbeteiligung wider.

In einer sehr langfristigen Perspektive führt bereits eine geringe Verringerung der linksventrikulären Funktion und ein leichter Anstieg der NT-proBNP-Konzentration zu einem erhöhten Mortalitätsrisiko in der Allgemeinbevölkerung. Daher kann die Bestimmung von NT-proBNP, gefolgt von einer echokardiographischen Überwachung bei erhöhten Konzentrationen, nach der Genesung von COVID-19 empfohlen werden, um unbehandelte Herzfunktionsstörungen zu vermeiden.

Noch wichtiger ist, dass unsere Daten auf eine deutlich höhere Prävalenz tiefer Venenthrombosen bei Teilnehmern nach einer SARS-CoV-2-Infektion hinweisen. Obwohl es einer gewissen Voreingenommenheit des Untersuchers unterliegt, wird Kompressionsultraschall allgemein akzeptiert und als Referenzstandard in der täglichen klinischen Praxis verwendet. Die vorliegenden Ergebnisse erweitern die schnell wachsenden Beweise für einen Zusammenhang zwischen COVID-19 und venösen Thromboembolien und fügen gleichzeitig eine prospektiv rekrutierte Kohorte mit leichter oder mittelschwerer Erkrankung hinzu.

Bemerkenswert ist, dass sich die Werte der Gerinnungsparameter, die im Median 9,6 Monate nach einer leichten bis mittelschweren SARS-CoV-2-Infektion ermittelt wurden, im Vergleich zu den entsprechenden Kontrollen nicht unterschieden. Wir können daher davon ausgehen, dass die akuten thrombotischen Ereignisse selbst, die mit der Aktivierung der Gerinnungs- und Fibrinolysekaskade einhergehen, im Verlauf von COVID-19 deutlich früher aufgetreten sind.

In diesem Zusammenhang sind die in unserer Studie beobachteten nicht komprimierbaren Venen als Überbleibsel der fibrotischen Prozesse zu interpretieren, die das bisherige thrombotische Material ersetzen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Evidenz legen die Ergebnisse der aktuellen Studie nahe, dass bei einem frühen minimalen klinischen Verdacht während einer COVID-19-Infektion eine leitlinienbasierte Überwachung mit aktiver Erkennung einer tiefen Venenthrombose in Betracht gezogen werden sollte.

Die Beurteilung des arteriellen Systems ergab, dass bei Post-SARS-CoV-2-Teilnehmern im Vergleich zu den entsprechenden Kontrollpersonen häufiger Karotisplaques auftraten, während die CIMT zwischen den Gruppen vergleichbar war.

Bei Menschen nach der Genesung von SARS-CoV-2 wurde im Vergleich zu entsprechenden Kontrollpersonen auch eine geringfügige Verschlechterung der Nierenfunktion festgestellt , was zum Zeitpunkt der Untersuchung ebenfalls nicht klinisch relevant zu sein schien. Autopsiestudien haben jedoch einen ausgeprägten Nierentropismus im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 und frühe Harnanomalien im Zusammenhang mit Mortalität und Multiorganversagen bei hospitalisierten Patienten mit COVID-19 gezeigt.

Daher könnten die in unserer Studie beobachteten Unterschiede eine spezifische SARS-CoV-2-bedingte Läsion widerspiegeln, deren Beginn zu einer frühen chronischen Nierenerkrankung führt, die einen wichtigen Risikofaktor für Mortalität und kardiovaskuläre Ereignisse darstellt. Daher empfehlen wir auch nach leichten SARS-CoV-2-Infektionen eine Nachuntersuchung eines Nierenfunktionsmarkers über 6 bis 9 Monate.

Eine MRT des Gehirns war bei einer großen Untergruppe von Patienten verfügbar und zeigte keine Anzeichen einer zunehmenden vaskulären Hirnschädigung. Das Vorhandensein und die Anzahl von Mikroblutungen im Gehirn und Hyperintensitäten der weißen Substanz als häufigstes Kennzeichen einer Erkrankung kleiner Blutgefäße waren bei Teilnehmern, die sich von einer leichten bis mittelschweren COVID-19-Erkrankung erholt hatten, und bei Kontrollpersonen vergleichbar.

Geprüft wurden zentrale Parameter wie Depression, Angst und Lebensqualität . In keiner der fünf Skalen wurden in der Hauptanalyse signifikante Unterschiede beobachtet. Allerdings wurde in einer explorativen Subgruppenanalyse bei Probanden mit einem moderaten Verlauf von COVID-19 ein höheres Maß an Depressionen und Angstzuständen beobachtet als bei Probanden ohne oder mit leichten Symptomen.

Diese Ergebnisse erweitern und bestätigen frühere Arbeiten, die anhaltende schwere COVID-19-Symptome nach intensivmedizinischen COVID-19-Verläufen beschreiben, die auch den psychosozialen Bereich betreffen. Menschen nach einer leichten bis mittelschweren Erkrankung könnten zum Zeitpunkt der Befragung ihr zuvor erhöhtes Maß an Angstzuständen und Depressionen normalisiert haben.

Zusammenfassend haben wir im HCHS-COVID-Projekt gezeigt, dass Patienten, die sich offenbar von einer leichten bis mittelschweren COVID-19-Erkrankung erholt haben, an einer leichten subklinischen Multiorganerkrankung leiden, die mit der Thrombose-, Lungen- , Herz- und Nierenfunktion zusammenhängt, ohne offensichtliche Anzeichen einer strukturellen Hirnschädigung Beeinträchtigung der kognitiven Funktion oder Lebensqualität. Während die Auswirkungen auf das sehr langfristige Ergebnis unklar bleiben, wird eine standardisierte klinische Untersuchung dieser Erkrankungen nach der Genesung empfohlen. |